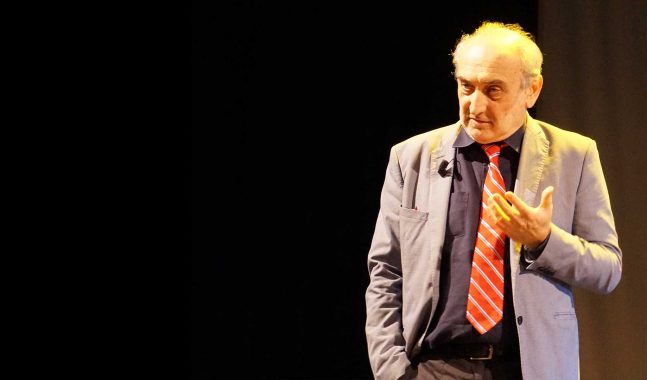

Il conflitto come risorsa educativa, Daniele Novara: ‘Saper litigare è un allenamento alla salute’

Troppo spesso il conflitto viene vissuto come una minaccia, un errore da evitare. Ma è davvero così? In vista del convegno “Vivere bene i conflitti per stare in salute” del prossimo 8 novembre a Piacenza, il pedagogista Daniele Novara ribalta la prospettiva: litigare fa parte della crescita, e saper gestire le divergenze – a scuola, in famiglia, tra adulti – è una competenza cruciale per il benessere personale e relazionale. In questa intervista a Tuttoscuola, Novara riflette su scuola, genitorialità e comunità educante, proponendo una pedagogia del conflitto come leva per costruire autonomia e coesione sociale.

Il prossimo 8 novembre si terrà un nuovo convegno. Titolo: “Vivere bene i conflitti per stare in salute”. Perché ritiene che il conflitto, spesso percepito come qualcosa di negativo, possa diventare invece una risorsa educativa e di benessere?

“Il conflitto è parte naturale delle relazioni umane: non è un errore, ma un segnale di vitalità. Nei bambini e negli adolescenti, i litigi sono fondamentali per imparare a distinguere sé stessi dagli altri, riconoscere le differenze e regolare le emozioni. Se il conflitto viene represso o demonizzato, resta un problema sommerso; se invece viene gestito correttamente, diventa una palestra di crescita, uno strumento per costruire relazioni sane e imparare modalità comunicative rispettose. ‘Vivere bene i conflitti per stare in salute’ non sarà il solito convegno sui conflitti o sulla capacità di litigare, anche se questa capacità resta importante. Dieci anni fa abbiamo sviluppato una ricerca che ha portato al costrutto di “carenza conflittuale”: individui che vivono le contrarietà relazionali come minacce e reagiscono con comportamenti aggressivi o, più spesso, lesivi verso sé stessi. Sono fragili nei contesti relazionali e questa fragilità si manifesta proprio nella gestione dei conflitti. Nel corso degli anni mi sono reso conto che esiste un nesso diretto tra conflitto e salute. L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute non come assenza di malattia, ma come uno stato di benessere complessivo. Nei miei anni di parent counseling, con circa 500 incontri all’anno, ho osservato come i genitori che faticano a gestire le contrarietà dei figli soffrano emotivamente. Questo accade perché i bambini e gli adolescenti esprimono inevitabili discordanze nella loro crescita, legate alla loro immaturità emotiva e neurologica. È fondamentale riconoscere che la buona gestione dei conflitti non è un optional: appartiene ai basilari dell’esistenza e della sopravvivenza. Affrontare le avversità relazionali ed emotive è essenziale, perché se non lo facciamo si creano inceppamenti che portano a malessere e possono anche minare la salute personale. Il nostro convegno vuole mostrare proprio questo: il conflitto non è né sinonimo di guerra né una malattia da curare, ma una condizione umana che, se affrontata in modo adeguato, diventa un fattore di crescita e di benessere psichico e fisico. Non riguarda solo i bambini e i ragazzi, ma anche noi adulti. Saper stare nel conflitto significa prendersi cura di sé e degli altri ed è un vero allenamento alla salute”.

Nelle aule scolastiche i conflitti tra studenti, ma anche tra adulti, sono quotidiani. Cosa manca oggi alla scuola italiana per trasformarli in occasioni formative anziché in problemi da reprimere

“La scuola italiana ha ancora una cultura centrata sul giudizio, sui numeri e sulle classifiche. Mancano strumenti e pratiche che permettano di recepire il conflitto come opportunità e, di conseguenza, riuscire a gestirlo in modo educativo. Molti insegnanti, non essendo formati a questo, finiscono per interpretare i conflitti come errori da correggere, anziché come opportunità di apprendimento. Eppure l’errore è parte indispensabile del processo educativo, senza errori non si impara. Lo stesso vale per i conflitti: non devono essere visti in accezione negativa ma bisogna comprendere come essi aiutano a crescere, se trattati con metodo e competenza. Un grande aiuto può venire dal lavoro di gruppo, dove i ragazzi imparano a confrontarsi, a distribuire ruoli, a discutere e a trovare soluzioni condivise. In un gruppo il conflitto non scompare, ma si trasforma in esercizio di responsabilità reciproca e di negoziazione. È proprio lì che la scuola può diventare palestra di cittadinanza attiva”.

Al convegno verrà presentata una ricerca che lega difficoltà educative e assenza di spazi per il conflitto. Che cosa ci dicono questi dati sulla condizione delle famiglie italiane e sul rapporto genitori–figli?

“Ci mostrano una grande fragilità. Molti genitori hanno paura del conflitto con i figli: temono che litigare significhi non amarli o perderne il controllo. Così evitano il confronto, oppure reagiscono con autoritarismo. Entrambe le strategie producono disorientamento nei ragazzi. Un altro errore molto diffuso è quello dei genitori che abdicano al loro ruolo educativo per diventare “amiconi” e cercare così di evitare scontri e discussioni. In realtà privano i ragazzi di un riferimento adulto autorevole, di un argine necessario per crescere. In particolare durante l’adolescenza il conflitto è inevitabile e persino indispensabile: è il tempo della separazione, della ricerca di identità, del confronto serrato con l’autorità genitoriale. Se viene soffocato o negato, rischia di esplodere in forme distruttive; se invece viene riconosciuto e gestito, diventa un passaggio educativo prezioso, che aiuta i figli a costruire la propria autonomia senza perdere il legame con la famiglia”.

Lei parla spesso della necessità di una “comunità educante”. Come possono scuola e famiglia, spesso divise da incomprensioni reciproche, allearsi per insegnare ai ragazzi a vivere i conflitti in modo sano?

“La comunità educante nasce quando gli adulti si riconoscono corresponsabili. Invece di scaricare colpe reciproche, occorre costruire alleanze, spazi di dialogo, progetti comuni. L’educazione non è un fatto individuale, ma un compito condiviso. Senza un minimo di organizzazione la comunità educante resta solo uno slogan. Un altro punto fondamentale è il rispetto dei ruoli: i genitori restano i primi educatori, gli insegnanti hanno la responsabilità dell’apprendimento, non solo di nozioni, e della gestione dei gruppi, altri adulti della comunità (allenatori, educatori, vicini) contribuiscono con la loro parte. Non serve confondere i compiti, serve integrarli. Quando la scuola cerca di “fare la famiglia” o i genitori pretendono di “fare gli insegnanti”, il risultato è solo confusione. La vera alleanza educativa si costruisce quando ciascuno mantiene il proprio ruolo, lo svolge con coerenza e lo mette in rete con gli altri. In questo modo i ragazzi ricevono messaggi chiari e coerenti, e imparano che anche la comunità funziona meglio quando ognuno fa la propria parte. Non ci sono ricette magiche, ma la disponibilità a considerare l’educazione un compito condiviso”.

L’intelligenza artificiale, la velocità dei cambiamenti sociali e le nuove fragilità giovanili mettono adulti ed educatori di fronte a sfide inedite. Quale pensa debbano essere le priorità per pedagogisti, insegnanti e genitori nei prossimi anni?

“La priorità è non farsi travolgere dalla velocità e dall’ansia. La tecnologia, l’intelligenza artificiale, i cambiamenti sociali chiedono competenze nuove, ma il punto di partenza resta lo stesso: i ragazzi hanno bisogno di adulti presenti e capaci di svolgere il proprio ruolo. Un aspetto decisivo è accompagnare i figli verso il raggiungimento delle autonomie, passo dopo passo, senza sostituirsi a loro. Educare significa rendere capaci, non proteggere all’infinito. Oggi molti adulti rischiano invece di trattare i figli come un bene esclusivo, una proprietà da difendere a tutti i costi, privandoli della possibilità di sperimentarsi. È un’illusione di controllo che crea fragilità. La vera priorità per i prossimi anni sarà dunque aiutare i ragazzi a diventare liberi e responsabili, sostenendoli senza sostituirsi. Solo così potranno affrontare con fiducia le sfide inedite del loro tempo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Solo gli utenti registrati possono commentare!

Effettua il Login o Registrati

oppure accedi via